8月4日,williamhill英国官网首期学生工作者专业成长研修班第九期讲坛在线上温情开讲。本期特邀全国学生资助工作“推荐学习个人”、教育部思想政治教育工作队伍培训研修中心讲席专家王译梓副教授,以“学生工作课程开发与辅导员专业成长”为主题,分享17年深耕一线的实战智慧。全体研修班学员齐聚云端,在“痛点转化”“课程开发”“队伍培养”的干货分享中,解锁从“做事”到“做成体系”的专业成长密码。

一、17年坚守:从“抵触”到“热爱”,把工作过成“双向奔赴”的模样

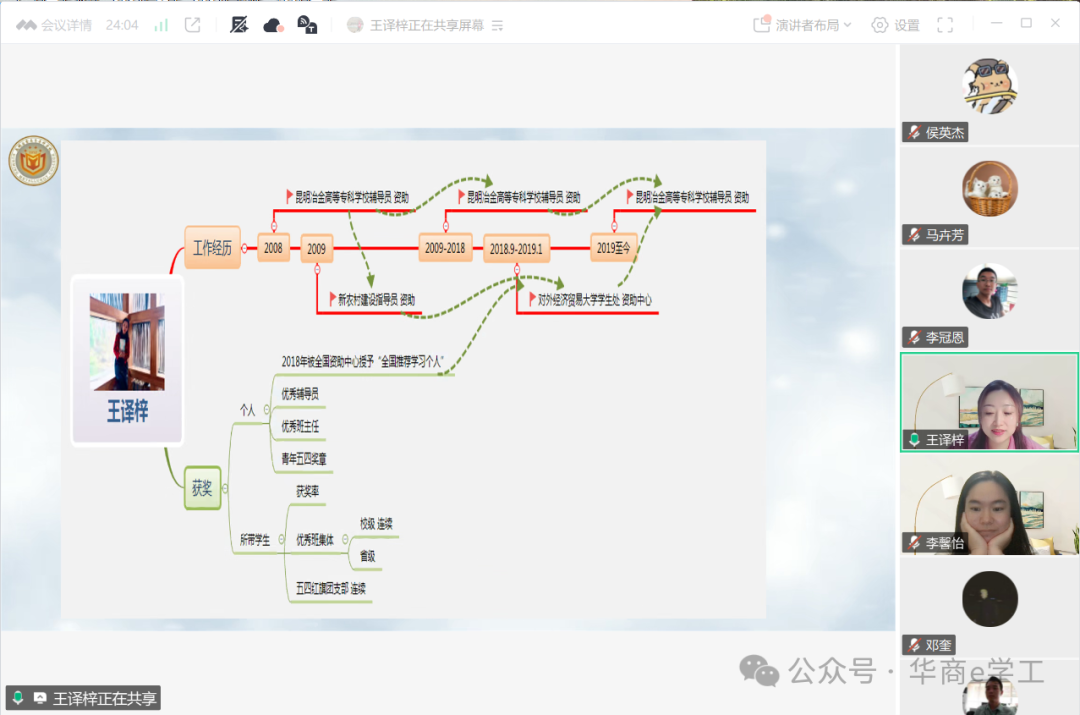

“王老师的经历,是‘从琐碎到卓越’的生动写照——她不仅是昆明冶金高等专科学校的副教授、云南省资助领域专家,更带着3门原创版权课程走进全国50多所高校,培训2万余名辅导员与学生干部!”主持人李馨怡开场便细数王译梓老师的“成绩单”,而这份成绩的起点,却是17年前对资助工作的“抵触”。

“最初觉得资助工作繁杂又枯燥,直到找到‘工作与兴趣’的结合点。”王老师笑着分享转折点——将个人热爱的旅行与家访任务结合,形成“假期旅行顺路家访”的独特模式:去云南旅行时走访当地贫困生家庭,到新疆采风时了解学生成长环境。这种“双向奔赴”的方式,让她在行走中读懂学生需求,也让工作从“负担”变成“生活的一部分”。

如今,她用几个数字概括17年成效:帮助过的贫困生超10000人,组建1支稳定专业的资助学生队伍,实现零失学率、零投诉率等“五个0”目标。“资助不是简单给钱,而是帮学生从‘需要帮助’走到‘能够自助’,这个过程,也是我们自己的专业成长路。”

二、课程开发“实战课”:从“痛点”里长出来的3门原创版权课

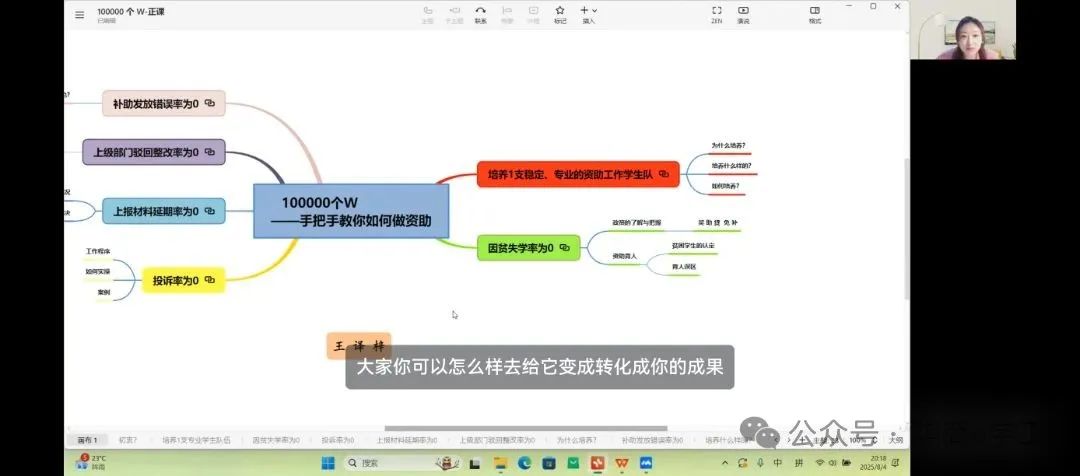

“王老师的3门课,名字就透着‘实用’——《100000个W——手把手教你如何做资助》《看、写、发、反——手把手教你“搞定”通知》《手把手教你备战职规赛》,全是从工作痛点里‘抠’出来的!”

王老师现场拆解课程开发逻辑:“课程不是凭空想的,是被问题‘逼’出来的。”看到新辅导员总卡在资助流程细节,她梳理政策要点、实操步骤、常见误区,打磨出《手把手教你如何做资助》,让新手快速上手;发现学生常因“看不懂通知、填不对表格”犯难,她提炼“看通知三步骤”“填表格五注意”,形成《看、写、发、反——手把手教你“搞定”通知》,让沟通更高效;针对职规赛热度高但指导资源少的问题,她拆解“职业目标定位”“PPT展示技巧”“评委问答策略”,推出《手把手教你备战职规赛》,帮学生少走弯路。

“核心就是‘人无我有,人有我优’:把重复遇到的问题梳理成体系,让经验可复制、可推广。”王老师强调,课程开发本质是“给自己的专业成长搭梯子”。

三、带队伍、解困惑:学生助理培养与实操问答的“干货时刻”

“怎么让学生助理更有动力?”互动环节,蓝光进老师抛出一线难题。王老师结合经验支招:“前期明确‘干满三年’的承诺,优先选贫困生——他们更懂资助工作,也更能坚持;再给个‘小职务’,比如副班长兼任资助专员,归属感自然来。”

针对林月娥老师提出的“民办高校学生内驱力不足”问题,王老师建议:“把这个痛点研究透,或许就是下一门课程的起点!比如开发‘学生内驱力激发指南’,从日常案例里找方法。”

随后,两位被随机抽中的学员结合华商场景分享落地思路:“可以整理‘一站式’社区通知的常见问题,做成实操手册”“把资助家访的沟通技巧提炼成培训素材”,现场思维碰撞不断。学员们纷纷表示:“要做个‘有心人’,从通知里读出门道,从资助里理出方法;做个‘行动派’,把零散经验变成系统课程。”

本期讲坛在掌声中落幕,但“把日常熬出深度”的成长理念已在学员心中扎根。未来,华商学工队伍将带着这份启发,在琐碎中沉淀、在实践中精进,让每一份日常付出都成为专业成长的“铺路石”。

研修班学员讲座暮省精选

108黄国富8月4日暮省:聆听昆明冶金高等专科学校王译梓老师关于高校学生资助工作的讲座,我深受启发。王老师以思维导图的形式,分享了她17年学生资助工作的丰富经验与专业智慧,并将其系统化为一门专业课程,让我对资助工作的深度与广度有了全新的认识。结合华商学院辅导员的工作,王老师的讲座给了我深刻的启示:资助工作不仅是经济上的支持,更是育人的重要途径。在华商学院,我们作为辅导员,应以王老师为榜样,将资助工作与育人工作紧密结合,做到“扶困”与“扶智”“扶志”并重。通过个性化关怀和精准帮扶,帮助学生树立正确的人生观和价值观,激发他们的内在动力,使其在成长的道路上更加自信和坚定。同时,我也深刻认识到,作为辅导员,我们需要不断提升自身的专业素养和沟通技巧,将资助工作做得更加精准、更加人性化,让每一份资助都真正发挥其育人作用,助力学生成长成才。

113林月娥8月4日暮省:听完王译梓老师的讲座,我深受启发。王老师以自身经历为切入点,生动讲述了她从一名普通资助人逐步成长为资深资助人的心路历程。她创造性地将个人旅游兴趣与资助工作相结合,利用假期时间开展家访活动。这种创新工作模式让她能够深入了解学生的家庭背景、成长环境和实际困难,为精准资助提供了第一手资料;此外,王老师系统介绍了她开发的三门核心课程,这些课程的共同特点是源于实践、服务实践,都是基于日常工作中发现的痛点和需求开发的,具有很强的实用性和可操作性。最后王老师分享了她通过持续梳理工作痛点实现专业成长的方法。她认为,辅导员的专业化发展需要建立在对工作深刻反思的基础上,通过发现问题、分析问题、解决问题,不断提炼工作经验,形成系统化的工作方法和理论体系。王老师的成长历程告诉我们,学生工作既是一份职业,更是一项事业;既需要爱心和耐心,也需要专业和创新。在今后的工作中,我将以王老师为榜样,保持工作热情,强化问题意识,提升专业能力,努力成为一名专业化、专家化的学生工作者。

116谢清明8月4日暮省:今天有幸聆听王译梓老师的讲座。王老师投身一线辅导员工作近16年,在资助工作领域深耕细作,成果丰硕。特别是她精心打造的原创版权课程《100000个W——手把手教你如何做资助》令人印象深刻。该课程详细阐述了资助育人的全方位实施与操作细节。从辅导员对负责人的培训,到如何确保上级部门驳回整改率为0、补助发放错误率为0,帮助一线辅导员、班主任等学管人员深度剖析并建立独有的资助体系,把工作中的痛点转化为亮点,将“绊脚石”变为“垫脚石”。除此之外,王老师利用每年暑假时间外出旅游,顺路做学生家访的举动,深受启发,这种方式很好的融入了学生群体,对做好日常学生管理工作非常有意义。

118杨李军8月4日暮省:今晚有幸聆听了王译梓副教授“学生工作课程开发与辅导员专业成长”专题讲座,王教授通过亲身经历,生动展现了辅导员如何将繁琐事务转化为专业价值的实践路径。讲座的核心在于“痛点驱动”的务实思维,从“保姆式工作”的困扰出发,以责任心为锚点,在学生工作实践中发现意义。对照分享,我深刻认识到自己常以“忙碌”为由回避系统梳理,各种琐碎通知等工作重复低效,学生被动等待。今后要把痛点当课题:先建问题清单→画流程图→搭建各专项工作讲师团,老带新、同研同训,把每一次专项学生工作转化为论文与课程素材,让责任心升华为专业力,实现从“保姆”到“专家”的成长。